发生于人体皮肤、黏膜及皮肤附属器的疾病统称为皮肤病。主要通过性接触、类似性行为及间接接触传播的一组传染性疾病称为性传播疾病(STD),简称为“性病”,过去又称为“花柳病”。皮肤病的病种很多,目前可以命名的具有不同临床特点的多达2000余种,常见病有200余种。梅毒、淋病、软下疳、性病性淋巴肉芽肿及腹股沟肉芽肿过去称为五种“经典性病”。1975年世界卫生组织(WHO)正式决定使用性传播疾病来代替旧名,病种涵盖了非淋菌性尿道炎、生殖器疱疹、艾滋病(AIDS)、尖锐湿疣、传染性软疣等,总数达50多种。本类仅介绍部分临床常见病及代表性疾病。

病因病机

皮肤病的病因复杂,但归纳起来不外乎内因、外因两类。外因主要是六淫(特别是风、湿、热)、虫、毒等;内因主要是七情内伤、饮食劳倦和肝肾亏损。其病机主要因气血失和、脏腑失调、邪毒结聚而致生风、生湿、化燥、致虚、致瘀、化热、伤阴等。性传播疾病主要由性接触染毒致病,属特殊病种,其病因病机分述于各病中。

- 风邪:许多皮肤病与风邪有着密切关系。风邪可以单独直接致病,也可以与他邪合而致病。凡人体腠理不密,卫气不固,风邪乘虚入侵,阻于皮肤,内不得通,外不得泄,致营卫不和,气血运行失常,肌肤失于濡养,则可致皮肤病发生。由风邪引起的皮肤病一般具有以下特点:发无定处,骤起骤消,如瘾疹、赤白游风;剧烈瘙痒,皮肤干燥、脱屑,如风瘙痒;多发于上部,如白屑风等。临床上风邪常与他邪相兼为病,如风湿、风热、风寒等。

- 湿邪:湿有内湿、外湿之分,皮肤病以外湿所致者居多,但有时外湿与内湿相合致病。湿邪侵入肌肤,郁结不散,与气血相搏,多发生疱疹、渗液、糜烂、瘙痒等。湿邪所致的皮肤病,其皮肤损害以水疱为主,或为多形性,或皮肤糜烂,或浸淫四窜、滋水淋漓,常患病于下部,病程缠绵,难以速愈,愈后易发。

- 热邪:热为阳邪,火热同源。热为火之渐,热微则痒;火为热之甚,热盛则痛。外感热邪,或脏腑实热,蕴阻肌肤,不得外泄,熏蒸肌表,均可发生皮肤病。热邪致病多发于人体上部,其皮肤损害以红斑、红肿、脓疱、糜烂为主,自觉瘙痒或疼痛。

- 虫:由虫致生的皮肤病多种多样,虫不同则皮损也不相同。一为皮肤中寄生虫直接致病,如疥虫引起的疥疮,癣虫(真菌)则可引起手癣、足癣、体癣、甲癣等病;一为由昆虫的毒素侵入或过敏引起的皮肤病,如蚊虫、臭虫、蠓虫、虱子叮咬所致的损伤和虫咬皮炎。此外,尚可由肠道寄生虫过敏及禽类寄生虫毒、桑毛虫毒、松毛虫毒等引起皮肤病等,在临床中均较常见。中医文献中对部分皮肤病认为是虫蚀所致,尤其是《诸病源候论》中所载因虫所致11种皮肤病,涉及有虫者约占10种。由于古代条件所限,将真菌所致皮肤病也归为虫蚀为患;或以虫来形容皮肤病的瘙痒,如“痒如虫行”,而皮损中实非有虫,应予以区别。由虫引起的皮肤病,其症状是皮肤瘙痒甚剧,有的表现为糜烂,有的能互相传染,有的可伴局部虫斑、脘腹疼痛,大便中可查到虫卵等。

- 毒:由毒引起的皮肤病,可分为药物毒、食物毒、漆毒、虫毒等。其病机不外乎中毒或禀赋不耐,机体对某物质过敏而成。由毒邪引发的皮肤病,发病前有食“毒”物史或曾内服某种药物,或接触某种物质,或有毒虫叮咬史,大多需经过一定的潜伏期后方可发病。其皮损表现为灼红、肿胀、丘疹、水疱、风团、糜烂等多种形态,或痒或痛,轻则局限一处,重则泛发全身。停止上述毒邪来源后,其病去也快。病重者皮肤暴肿,起大疱,破流滋水,皮肤层层剥脱,甚则危及生命,如药物毒。

- 血瘀:为皮肤病重要的病因病机。凡外感六淫、内伤七情,均可导致气机不畅,气为血之帅,血随气行,气滞则血瘀而为病。血瘀证候多见于慢性皮肤病,其特点如皮损色暗、紫红、青紫,或出现肌肤甲错、色素沉着、瘀斑、肥厚、结节、肿块、瘢痕、脱发,舌紫或有瘀点,脉弦涩等,如瓜藤缠、黧黑斑。

- 血虚风燥:亦为皮肤病的重要病机。多种慢性皮肤病因长期皮肤瘙痒,寝食不安,脾虚食减,脾胃失其健运,阴血失其化源;或风湿郁久,郁而化热化火,伤其阴血,致阴血亏虚;或本虚病久,均可导致血虚风燥。其皮损特点以干燥、肥厚、粗糙、脱屑为主,很少糜烂、渗液,自觉瘙痒,病期较长,如牛皮癣、白疕、慢性湿疮、风瘙痒、鱼鳞病等慢性皮肤病。

- 肝肾不足:脏腑失调是皮肤病重要的病因病机,其中以肝肾不足为多见。肝肾不足主要包括先天之精不足及后天精血不足。如肝血虚,爪甲失养,则指甲肥厚、干燥、变脆;肝虚血燥,筋气失荣,则生疣目;肝经火郁血滞,可致血痣。肾精不充,发失所养,则毛发干枯易脱;肾虚,本色上泛,则面生黧黑斑。因肝肾不足所致的皮肤病大多呈慢性过程,其皮损表现为干燥、肥厚、粗糙、脱屑,或伴毛发枯槁、脱发、色素沉着、指甲受损,或伴生疣目、血痣等。因肾为先天之本,故某些先天性、遗传性皮肤病与肝肾亦有一定的关系,如鱼鳞病、各种脱发。

总之,皮肤病的发生往往不是单一原因所引起,常为数个以上的病因共同作用所致。或内伤与外感兼夹在一起,或为实证,或为虚证,或虚实夹杂。所以在审因辨证时要善于分析,才能得出正确的结论。

辨证

皮肤病的常见症状:皮肤病在发病过程中,可产生一系列的自觉症状和他觉症状,是皮肤病辨证与诊断的重要依据。

- 自觉症状:即患者主观的感觉。皮肤病的自觉症状取决于原发病的性质、病变程度及患者的个体差异等。最常见的症状是瘙痒,其次是疼痛,此外尚有灼热、麻木、蚁行感等。

- 瘙痒:可由多种因素引起,但重在风邪及热邪的辨证。一般急性皮肤病的瘙痒多由外风所致,故其有症状流窜不定、泛发而起病迅速的特点,可有风寒、风热、风湿热的不同。风寒所致瘙痒,遇寒加重而皮疹色白;风热所致瘙痒,皮疹色红,遇热加重;风湿热所致瘙痒,抓破有渗液或起水疱。此外,营血有热所致瘙痒,皮损色红灼热,见丘疹、红斑、风团,瘙痒剧烈,抓破出血。

慢性皮肤病的瘙痒原因复杂,寒、湿、痰、瘀、虫淫、血虚风燥、肝肾不足等因素均可导致瘙痒。寒证瘙痒除因寒邪外袭外,尚可由脾肾阳虚生内寒而致瘙痒,皮疹色红及发热症状不明显,或呈寒性结节、溃疡等;湿热所致瘙痒皮疹可表现为流滋或水疱;痰邪所致瘙痒则常出现结节;瘀血所致瘙痒可见紫斑、色素沉着等;瘀血夹湿所致瘙痒剧烈,皮损结节坚硬,顽固难愈;虫淫所致瘙痒表现为痒如虫行或蚁走,阵发性奇痒难忍,且多具传染性;血虚风燥及肝肾不足所致瘙痒常有血痂或糠秕样脱屑、皮肤干裂、苔藓样变等。

- 疼痛:皮肤病有疼痛症状者不多,一般多由寒邪或热邪或痰凝血瘀,阻滞经络不通所致,“通则不痛,痛则不通”。寒证疼痛表现为局部青紫,遇寒加剧,得温则缓;热证疼痛有红肿、发热与疼痛性皮损;痰凝血瘀疼痛可有痰核结节或瘀斑、青紫,疼痛位置多固定不移。此外,在有些较重的皮肤病后期或年老体弱、气血亏虚的蛇串疮患者,虽皮肤损害已愈,但后遗疼痛,且较剧烈,属虚证兼气滞血瘀疼痛。

- 灼热感、蚁行感、麻木感:为皮肤病较特殊的局部自觉症状。灼热感为热邪蕴结或火邪炽盛,炙灼肌肤的自觉感受,常见于急性皮肤病;蚁行感与瘙痒感颇为近似,但程度较轻,由虫淫为患或气血失和所致;麻木感常见于一些特殊的皮肤病,如麻风病的皮损,有的慢性皮肤病后期也偶见麻木的症状,一般认为麻木为气血虚或毒邪炽盛或湿痰瘀血阻络,导致经脉失养,或气血凝滞,经络不通所致。

- 他觉症状:为皮肤病的客观体征。以表现在患部的皮肤损害最具诊断意义。皮肤损害(简称皮损),也称皮疹,分为原发性和继发性两大类,但有时二者不能截然分开,如脓疱为原发性皮损,但也可继发于丘疹或水疱。掌握这些基本皮损的特点,对皮肤病诊断、辨证治疗都非常重要。

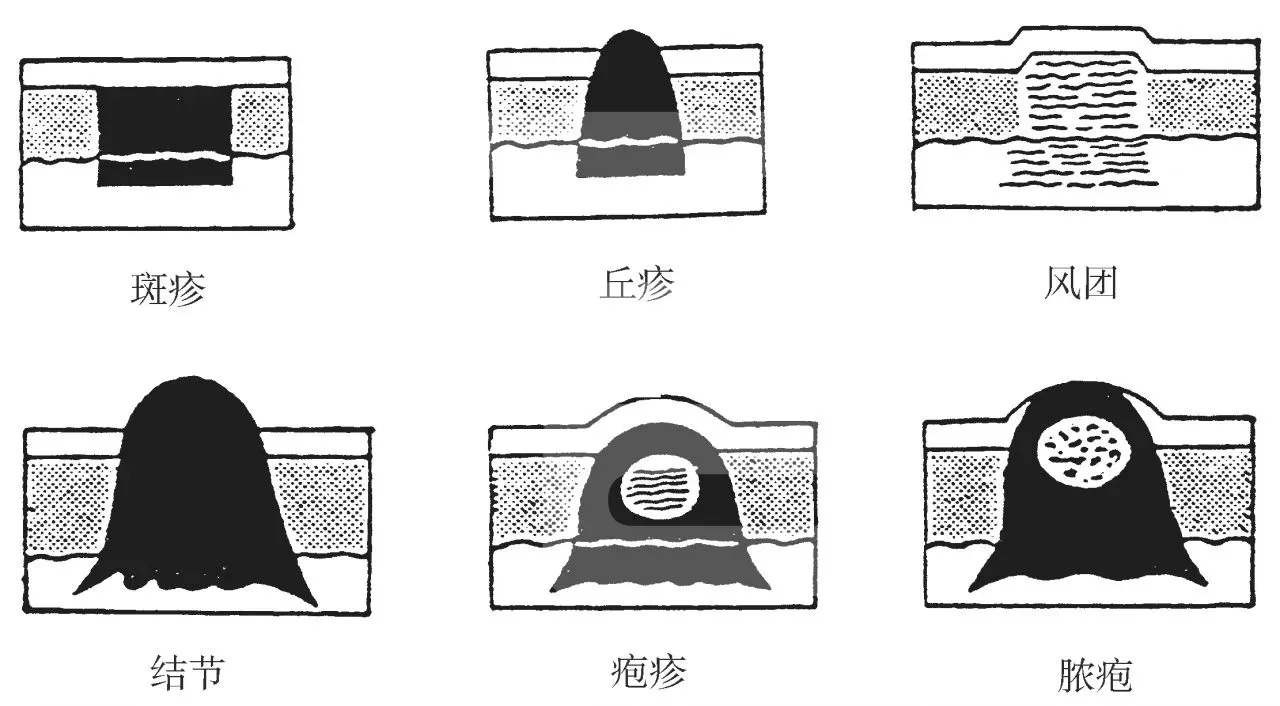

- 原发性皮损:是皮肤病在其病变过程中,直接发生及初次出现的皮损,有斑疹、丘疹、风团、结节、疱疹、脓疱等。

原发性皮损

原发性皮损

①斑疹:为局限性皮肤黏膜的颜色改变,与周围皮肤平齐,无隆起或凹陷。直径达到或超过1cm时,称为斑片。分为红斑、色素沉着斑、色素减退斑等。红斑压之退色者多属血热;压之不退色者除血热外,尚兼血瘀;红斑稀疏者为热轻,密集者为热重,红而带紫为热毒炽盛。红斑常见于丹毒、药毒等皮肤病。色素沉着斑如黧黑斑,是肝肾不足、气血瘀滞所致。色素减退斑多由气血凝滞或血虚兼风邪所致,最常见者为白驳风。

②丘疹:为高出皮面的实性丘形小粒,直径一般小于1cm,多为风热、血热所致。丘疹数目多少不一,有散在分布的;有的互相融合而成扁平隆起的片状损害,直径大于1cm,称斑块。丘疹顶端扁平的称扁平丘疹,常见于扁瘊、牛皮癣、湿疮等。介于斑疹与丘疹之间,稍有隆起的皮损称斑丘疹。丘疹顶部有较小水疱或脓疱时,称丘疱疹或丘脓疱疹。

③风团:为皮肤上局限性水肿隆起,常突然发生,迅速消退,消退后多不留痕迹,发作时伴有剧痒。有红色与白色之分,红色者为风热所致,白色者为风寒所致,常见于瘾疹。

④结节:为大小不一、境界清楚的实质性损害,质较硬,深在皮下或高出皮面,多由气血凝滞所致,常见于结节性红斑、结节性痒疹等病。

⑤疱疹:为内有腔隙、含有液体、高出皮面的损害。水疱内含有血样液体者称血疱。水疱为白色,血疱为红色或紫红色。疱疹的疱壁一般较薄易破,破后形成糜烂,干燥后结痂脱屑。疱疹常发于红斑之上,多属湿热或热毒所致,常见于湿疮、接触性皮炎、虫咬皮炎等。

⑥脓疱:疱内含有脓液,其色呈浑浊或为黄色,周围常有红晕,疱破后形成糜烂,溢出脓液,结脓痂。多因湿热或热毒炽盛所致,常见于脓疱疮等。

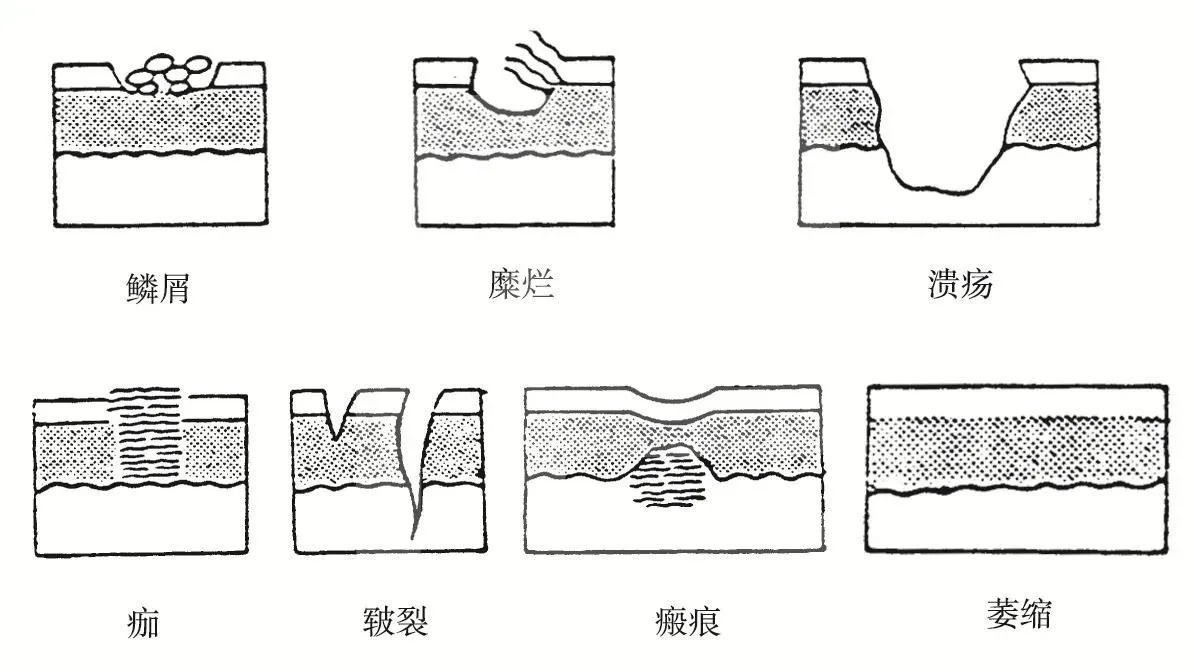

- 继发性皮损:是原发性皮损经过搔抓、感染、治疗处理和在损害修复过程中演变而成,有鳞屑、糜烂、溃疡、痂、抓痕、皲裂、苔藓样变、瘢痕、色素沉着、萎缩等。

继发性皮损

继发性皮损

①鳞屑:为表皮角质层的脱落,大小、厚薄、形态不一,可呈糠秕状(如花斑癣)、蛎壳状(如白疕)或大片状(如剥脱性皮炎)。急性病后见之,多为余热未清;慢性病见之,多由血虚生风、生燥,皮肤失于濡养所致。

②糜烂:为局限性的表皮或黏膜上皮缺损,系由疱疹、脓疱的破裂,痂皮的脱落等露出的红色湿润面,多属湿热为患。糜烂因损害较浅,愈合较快,一般不留瘢痕。

③溃疡:为皮肤或黏膜深层真皮或皮下组织的局限性缺损。溃疡大小不一,疡面有脓液、浆液或血液,基底可有坏死组织。多为热盛肉腐而成,常见于疮疖、外伤染毒等溃烂后形成,愈后可留有瘢痕。

④痂:皮损处的渗液、滋水、渗血或脓液与脱落组织及药物等混合干燥后即形成痂。脓痂为热毒未清所致;血痂为血热络伤,血溢所结;滋痂为湿热所致。

⑤抓痕:由搔抓将表皮抓破、擦伤而形成的线状或点状损害,表面结成血痂,皮肤瘙痒,多由风盛或内热所致。

⑥皲裂:为皮肤上的线形坼裂,好发于掌跖、指趾、口角等处,多由血虚风燥所致。

⑦苔藓样变:为皮肤增厚、粗糙、皮嵴隆起、皮沟加深、干燥、局限性边界清楚的大片或小片损害。常为一些慢性瘙痒性皮肤病的主要表现,多由血虚风燥、肌肤失养所致,常见于牛皮癣、慢性湿疮等。

⑧色素沉着:为皮肤中色素增加所致,多呈褐色、暗褐色或黑褐色。色素沉着有的属原发性皮损,如黧黑斑、黑变病等,多由肝火、肾虚引起;有的属继发性皮损,如一些慢性皮肤病之后期局部皮肤色素沉着,多因气血失和所致,如风热疮、固定型药毒等。

⑨萎缩:为皮肤的结构成分减少、变薄所致。表皮萎缩时皮肤呈半透明羊皮纸样外观,皮纹变浅或消失,其下血管较为清晰可见;真皮或皮下脂肪萎缩时皮肤呈局限性凹陷,皮纹不变。常见于一些慢性皮肤病的皮损表现,多因气血两虚,营卫失和,肌肤失养而成。

皮肤病的性质:按照临床表现来分,皮肤病的性质主要分为急性、慢性两大类,急性者大多为实证,慢性者以虚证为主。

- 急性皮肤病:大多起病急骤。

- 皮损表现以原发性为主,如红斑、丘疹、疱疹、风团、结节、脓疱等,亦可相继出现糜烂、渗液、鳞屑等继发性皮损。

- 病因大多为风、湿、热、虫、毒,以实证为主。

- 与肺、脾、心三脏的关系最为密切。《素问·至真要大论》指出:“诸痛痒疮,皆属于心。”因心主热,火之化,热甚则疮痛,热微则疮痒;《诸病源候论·疮病诸候》说:“肺主气,候于皮毛;脾主肌肉。气虚则肤腠开,为风湿所乘;内热则脾气温,脾气温则肌肉生热也。湿热相搏,故头面身体皆生疮也。”

- 慢性皮肤病:大多发病缓慢。

- 皮损表现以继发性为主,如苔藓样变、色素沉着、皲裂、鳞屑等,或伴有脱发、指(趾)甲变化。

- 病因大多为血瘀或营血不足,肝肾亏损,冲任失调,以虚证为主。

- 与肝、肾两脏关系最为密切。肝藏血,血虚则生风生燥,肤失濡养而为病;肾藏精,黑色属肾,发为肾之所华,肾精不足则可产生皮肤的色素改变及脱发等病。

治法

依据皮肤病的病因病机、皮损特点、患者体质、病情轻重,采用辨证论治、内外合治的原则进行治疗,以期达到早日康复的目的。但皮肤病多为人体全身性疾病在皮肤上的表现,许多全身性疾病可反映在皮肤上;而皮肤上的局部刺激也可引起全身性病变。因此,中医治疗皮肤病主张“治外必本诸内”,局部与整体并重。治疗方法分内治、外治两大类,在临床应用时必须根据患者的体质情况及不同的致病因素和皮损形态,然后拟定内治和外治的法则。

- 内治

- 祛风法

①疏风清热:用于风热证。代表方如银翘散、桑菊饮、消风散。常用药物如荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子、金银花、连翘、桑叶、菊花、黄芩、生地黄、栀子等。

②疏风散寒:用于风寒证。代表方如麻黄汤、桂枝麻黄各半汤。常用药物如麻黄、桂枝、羌活、荆芥、防风等。

③祛风胜湿:用于风湿证。代表方如独活寄生汤。常用药物如细辛、防风、独活、桑寄生、秦艽、茯苓等。

④驱风潜镇:用于风邪久羁证或顽癣类皮肤病。常用药物如乌梢蛇、蝉蜕、僵蚕、全蝎等,用于血虚肝旺证或疣类皮肤病。或由皮肤病所引起的神经痛,方选天麻钩藤饮,常用药物如龙骨、牡蛎、灵磁石、珍珠母、石决明、钩藤、白芍等。

- 清热法

①清热解毒:用于实热证。代表如方五味消毒饮、黄连解毒汤。常用药物如金银花、蒲公英、紫花地丁、连翘、黄连、黄芩、栀子、黄柏、板蓝根等。

②清热凉血:用于血热证。代表方如犀角地黄汤、化斑解毒汤。常用药物如水牛角粉、栀子、黄连、赤芍、牡丹皮、生石膏、槐花、生地黄、白茅根、紫草等。

- 祛湿法

①清热利湿:用于湿热证和暑湿证。代表方如茵陈蒿汤、龙胆泻肝汤、萆薢渗湿汤。常用药物如茵陈、车前草、栀子、龙胆草、黄柏、萆薢、薏苡仁、滑石等。

②健脾化湿:用于脾湿证。代表方如除湿胃苓汤。常用药物如苍术、厚朴、陈皮、薏苡仁、藿香、佩兰等。

③滋阴除湿:用于渗利伤阴证。代表方如滋阴除湿汤。常用药物如生地黄、当归、玄参、茯苓、泽泻、黄柏等。

- 润燥法

①养血润燥:用于血虚风燥证。代表方如四物汤、当归饮子。常用药物如熟地黄、当归、川芎、白芍、女贞子、旱莲草、白蒺藜、何首乌、火麻仁等。

②凉血润燥:用于血热风燥证。代表方如凉血消风散。常用药物如生地黄、牡丹皮、水牛角粉、当归、丹参、槐花、白茅根、紫草、生石膏等。

- 活血法

①理气活血:用于气滞血瘀证。代表方如桃红四物汤。常用药物如当归、赤芍、桃仁、红花、川芎、生地黄、香附、郁金等。

②活血化瘀:用于瘀血凝结证。代表方如通窍活血汤、血府逐瘀汤。常用药物如川芎、桃仁、红花、赤芍、牛膝、水蛭、枳壳等。

- 温通法

①温阳通络:用于寒湿阻络证。代表方如当归四逆汤、独活寄生汤。常用药物如麻黄、桂枝、当归、羌活、独活、制川乌、红花、细辛、牛膝等。

②通络除痹:用于寒凝皮痹证。代表方如阳和汤、独活寄生汤。常用药物如麻黄、熟地黄、肉桂、干姜、白芥子、独活、鹿角胶等。

- 软坚法

①消痰软坚:用于痰核证。代表方如海藻玉壶汤。常用药物如法半夏、贝母、陈皮、青皮、海藻、昆布等。

②活血软坚:用于瘀阻结块证。代表方如活血散瘀汤。常用药物如当归、川芎、赤芍、桃仁、三棱、莪术、苏木等。

- 补肾法

①滋阴降火:用于阴虚内热证或肝肾阴虚证。代表方如知柏地黄汤、大补阴丸。常用药物如生地黄、玄参、麦冬、山茱萸、龟板、女贞子、旱莲草、知母、黄柏等。

②温补肾阳:用于脾肾阳虚证。代表方如肾气丸、右归丸。常用药物如肉桂、附子、枸杞子、山茱萸、菟丝子、巴戟天、仙茅、淫羊藿等。

- 外治

皮肤病的病变部位多在皮肤或黏膜,采用各种外治法可以减轻患者的自觉症状,并使皮损迅速消退,有些皮肤病单用外治即可达到治疗目的。因此,外治法在皮肤病的治疗中十分重要,也是最直接的治法。皮肤病外治可分药物外治和非药物外治,火针疗法、埋线疗法、拔罐疗法等非药物外治疗法近年来在临床应用广泛,疗效好,操作简便,以下重点论述药物外治疗法。在使用药物外治疗法时,必须根据皮损情况,依照外用药物的使用原则进行辨证施治,正确使用外用剂型及药物。外治法同样遵循同病异治、异病同治的治疗法则。现将外用药物的常用剂型及使用原则分述如下。

- 外用药物的剂型

①溶液:是药物的水溶液,将单味药或复方加水,煎熬至一定浓度,滤过药渣所得。具有清洁、止痒、消肿、收敛、清热解毒的作用。适用于急性皮肤病渗出较多或剧烈红肿或脓性分泌物多的皮损。可用于湿敷和熏洗。常用药物如苦参、黄柏、蛇床子、马齿苋、生地榆、金银花、野菊花、蒲公英、千里光等煎出液;或10%黄柏溶液、3%硼酸溶液、生理盐水及蒸馏水等。溶液用于湿敷是治疗皮肤病常用的方法,适用于急性红肿、渗出糜烂的皮损,或浅表溃疡。使用时将5~6层消毒纱布置于溶液中浸透,稍加拧挤至不滴水为度,冷敷于患处,一般每1~2小时换1次即可;如渗液不多,可4~5小时换1次。溶液熏洗应温度适当,一般以40℃左右为宜,太热易烫伤皮肤,太凉则疗效不佳。

②粉剂(又名散剂):为单味或复方中药研磨或粉碎成极细粉末的制剂。具有保护、吸收、蒸发、干燥、止痒的作用。适用于无渗液的急性或亚急性皮炎。常用药物如青黛散、六一散、滑石粉、止痒扑粉等。用法为每天3~5次扑患处。

③洗剂(又名混悬剂、悬垂剂):是粉加水混合在一起的制剂,粉不溶于水,故久置后一些药粉沉淀于水底,使用时需振荡摇匀。有清凉止痒、保护、干燥、消斑解毒的作用。适应证同粉剂。常用药物如三黄洗剂、炉甘石洗剂、颠倒散洗剂等。用法为用前摇匀,外搽皮损处,每日4~6次。若制剂中有薄荷脑、樟脑、冰片等清凉药物,婴儿面部、外阴等薄嫩处及寒冷冬天不宜使用。

④酊剂:是将药物浸泡于50%~75%乙醇或白酒中,密封7~30天后滤过而成的酒浸剂(也有用醋浸泡的醋剂)。具有收敛散风、活血消肿、杀菌止痒、溶解皮脂、刺激色素生长等作用。适用于慢性瘙痒性皮肤病、色素脱失性皮肤病、脱发、脚湿气、鹅掌风、圆癣等。常用药物如复方土槿皮酊、1号癣药水、百部酊、补骨脂酊等。用法为用棉棒蘸药液直接外涂皮损区,每天1~3次。凡急性炎症性皮肤病破皮糜烂者及面部、外阴等皮肤薄嫩处禁用。

⑤油剂:为粉剂与植物油调成糊状或以药物浸在植物油中煎炸后滤去药渣而成。具有润泽保护、解毒收敛、止痒生肌、软化痂皮的作用。适用于亚急性皮肤病中有少量渗出、鳞屑、痂皮、溃疡的皮损。常用药物如紫草油、青黛散油、三石散油等。常用的植物油为麻油、菜籽油、花生油等,以麻油为最佳,有清凉润肤之功。用法为每天外搽患处1~2次。

⑥软膏:是将药物研成细粉,用凡士林、羊毛脂等作为基质调成的均匀、细腻、半固体状的剂型。具有保护、润滑、杀菌、止痒、去痂的作用。适用于一切慢性皮肤病具有结痂、皲裂、苔藓样变等皮损者。常用药物如青黛膏、黄连膏、疯油膏、5%硫黄软膏、皮脂膏等。用法为每天外搽皮损处2~3次,或涂于纱布上敷贴于患部,再用塑料薄膜封包,去痂时宜涂厚些。用于皲裂、苔藓样变皮损时,加用热烘疗法效果更好。凡糜烂、渗出及分泌物较多的皮损忌用。

此外,还有乳剂、凝胶、气雾剂等剂型在临床亦较常用。

- 外用药物使用原则:皮肤病的外用药物使用原则主要是根据皮损的表现来选择适当的剂型和药物。

①根据病情阶段正确选择剂型:皮肤炎症在急性阶段,若仅有红斑、丘疹、水疱而无糜烂、渗液者,应选洗剂、粉剂;若有大量渗液或明显红肿,则用溶液作开放性冷湿敷。皮肤炎症在亚急性阶段,渗液与糜烂很少,红肿减轻,有鳞屑和结痂,则用油剂为宜。皮肤炎症在慢性阶段,有浸润肥厚、苔藓样变者,应选软膏及酊剂。

②根据疾病性质合理选择药物:如有感染时先用清热解毒、抗感染制剂控制感染,然后再针对原来皮损选用药物。

③用药宜先温和后强烈:先用性质比较温和的药物,尤其是儿童或女性患者不宜使用刺激性强、浓度高的药物。面部、阴部皮肤慎用刺激性强的药物。

④用药浓度宜先低后浓:先用低浓度制剂,根据病情需要再提高浓度。一般急性皮肤病用药宜温和安抚,顽固性慢性皮损可用刺激性较强和浓度较高的药物。

⑤随时注意用药反应:一旦出现皮肤过敏、刺激或中毒反应,应立即停用,并给予相应处理。